CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism

Die Entwicklung der wissenschaftlichen Grammatik der deutschen Sprache am Anfang des 19. Jhs. 5 page

Hempel zählt zu den Modalwörtern: a) Ja und Nein („einwortige, satzgleiche Äußerungen"); b) den Realitätsgrad wiedergebende Wörter: unbedingt, gewiss, sicher, vielleicht, eventuell, wahrscheinlich u. a, und die emo-tivwertenden Wörter: leider, bewahre, behüte; c) die Interjektionen: oh, au, he, holla usw.; d) Modalverben: können, sollen, müssen u. a. Wir halten es für richtiger, die Modalverben trotz Funktionsverwandtschaft nicht aus der Wortart „Verb" auszuschließen, da sie mit den anderen Verben Abwandlungsart und System der grammatischen Kategorien gemeinsam haben.

Was die Interjektionenbetrifft, so bilden sie nach der Meinung der meisten Sprachforscher, der wir durchaus zustimmen, eine ganz besondere, den anderen Wortarten gegenüberstehende Wortklasse [282, 2, 282, 221, 81], also den vierten strukturell-semantischen Wortarttyp. Die Interjektionen sind Synsemantika besonderer Art; der Charakter der Empfindung, die eine echte Interjektion ausdrückt, wird durch die Situation oder den Kontext verdeutlicht.

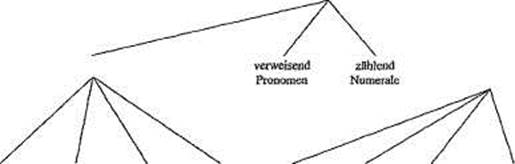

Zusammenfassend wären folgende Einteilung des Wortschatzes in Wortarten und folgendes Schema der Oppositionsverhältnisse zwischen den Wortarten vorzuschlagen:

System der Wortarten im Deutschen I. Eigentliche Wortarten (Autosemantika) a) benennende oder nominative 1.Substantiv 2. Verb

3. A d j å ê t i v (einschließlich der qualitativen Adverbien) 4.Adverb

b) verweisende

5.Pronomen

c) zählende

6.Numerale Ï. Funktionswörter (Synsemantika)

a) mit syntaktischer Funktion

7. Präposition

8.Konjunktion

9,Kopula

lO.Partikel

b) mit morphologischer Funktion

11. Artikel

12. Hilfsverb

Ø. 13.Modalwort

IV. 14. Interjektion

Kapitel 4 DAS VERB

§ 14. Allgemeines

Die modernen Grammatikforscher heben die Vorrangstellung des Verbs unter den Wortarten hervor. Um dieser Vorrangstellung des Verbs gerecht zu werden, brechen heute viele Verfasser mit der aus der antiken Grammatik übernommenen Tradition, die Beschreibung der Wortarten mit dem Substantiv und den anderen nominalen Wortarten zu beginnen, und stellen das Verb an die Spitze ihrer Datstellung. Auch wir halten es hier für geboten.

Das Verb ist nicht nur zahlenmäßig die größte Wortklasse, es macht etwa ein Viertel des Gesamtwortschatzes aus [60], sondern auch die bedeutendste in grammatischer Hinsicht:

1) Das Verb spielt dank seiner inhaltlichen Prägung die zentrale Rolle im Satz. Die Verben „bezeichnen ein Geschehen oder Sein", sagt Erben, „liefern also geradezu den Aussagekern" (ebenda). Indem die finiten Formen des Verbs (allein oder mit einem Prädikatsnomen) als Prädikat des Satzes fungieren, sind sie nach Glinz das „Leitglied des Satzes" [81], nach Renicke „die Zentralgröße des Satzes" (Renicke). Das Verb ist „das satzbildende Wort", „das eigentliche Kraftzentrum in der geistigen Gesamtform des Satzes" [82].

Die satzbildende Kraft der finiten Formen des Verbs erklärt sich durch die Valenz des Verbs. Die finiten Formen des Verbs haben eine zweifache Valenz: die linksgerichtete und die rechtsgerichtete Valenz.

Die OppositionsverMltnisse im System der Wortarten

Gesamtwortschatz

| satzwertige Wortklassen |

| nichtsatzwertige Wortklassen |

| autosemantisch und satzgliedfähig eigentliche Wortarten |

| mit syntaktischer Funktion |

autosemantisch synsemantisch

autosemantisch synsemantisch

| beneanend (nomJnativ) |

Modalwort Interjektion

|

synsemantisch und nicht satzgliedfähig Funktionswörter

mit morphologischer Funktion

Gegenstands- Vörgangs-

wörter Wörter

Artwörter

Umstandswörter

Verhältniswort

Bindewort Füllwort

prädikats- im Bereich im Bereich

prägendes des Substan- des Verbs

Wort tivs

Substantiv Verb

Adjektiv Adverb Präposition Konjunktion Partikel

Kopula

Artikel

Hilfsverb

Ich sage es dir gerne, Es regnet stark

Die Valenz des Verbs bestimmt den Bau des Satzes. Brinkmann hebt die satzprägende Kraft des Verbs hervor, wenn er die Fügungspotenz von Substantiv und Verb einander gegenüberstellt: „um ein Substantiv bildet sich eine in sich geschlossene Gruppe, das Verbum greift vielfältig in den ganzen Aufbau des Satzes hinein" [38]. Diesen Gedanken können folgende Beispiele veranschaulichen:

Ein kleiner Junge

Ein Junge kommt gelaufen.

Die Ankunft des Zuges

Der Zug kommt um 10.00 Uhr an.

2) Als struktureller Mittelpunkt des Satzes besitzt das Verb ein reich aus

gebautes System von grammatischen Kategorien: die Kategorien der Person,

des Numerus, der Zeit, des Modus, des Genus verbi, der Aspekt (schwache

Kategorie).

3) Das Zusammenspiel dieser Kategorien ergibt eine Fülle von Wortfor-

raen, die das Paradigma des Verbs unter allen anderen Wortarten auszeich

net. So besteht das Paradigma eines persönlichen intransitiven Verbs im Deut

schen aus 91 Wortformen, das eines persönlichen transitiven Verbs aus 177

Wortformen (die Formen des sog. „Zustandspassivs" (Stativs) nicht mitge

rechnet).

Date: 2016-03-03; view: 1594

| <== previous page | | | next page ==> |

| Die Entwicklung der wissenschaftlichen Grammatik der deutschen Sprache am Anfang des 19. Jhs. 3 page | | | Strukturell-semantische Subklassen von Verben |