CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism

TABLE DES SÉANCES 21 page

pour autant qu'elle est profondément structurée par les formes narcissiques qui règlent ses relations avec son semblable comme tel.

C'est entre S, sujet parlant, et (a), c'est à savoir

à cet autre que le sujet parle en lui-même. (a) c'est donc à cela que nous l'avons identifié aujourd'hui.

C'est l'autre imaginaire, c'est ce que le sujet a en

lui-même comme « pulsion », au sens où le mot « pulsion » est mis entre guillemets, où ce n'est pas la pulsion encore élaborée, prise dans la dialectique signifiante, où c'est la pulsion dans son caractère primitif où la pulsion représente telle ou telle manifestation du besoin chez le sujet.

Image de l'autre, à savoir ce dans quoi…

par l'intermédiaire de la réflexion

spéculaire du sujet à situer ses besoins

…est à l'horizon quelque chose d'autre, à savoir

ce que j'ai d'abord appelé la première identification à l'autre, au sens radical, l'identification aux insignes de l'autre,

à savoir signifiant grand I sur a.

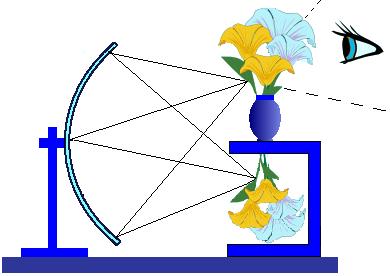

Je vais donner un schéma que reconnaîtrons ceux qui ont suivi la première année de mon séminaire :

nous avons parlé du narcissisme.[36]

J'ai donné le schéma du miroir parabolique grâce auquel on peut faire apparaître sur un plateau, dans un vase, l'image d'une fleur cachée, soit éclairée par en dessous, soit du plateau et qui, grâce à la propriété des rayons sphériques, vient se projeter, se profiler ici en image réelle, je veux dire produire un instant l'illusion qu'il y a dans le vase précisément cette fleur.

Cela peut paraître mystérieux de voir qu'on peut imaginer qu'il faut avoir ici un petit écran pour accueillir cette image dans l'espace, il n'en est rien.

J'ai fait remarquer que cette illusion, à savoir la vue du dressage dans l'air de cette image réelle, ne s'aperçoit que d'un certain champ de l'espace, qui est précisément déterminé par le diamètre du miroir sphérique, repéré par rapport au centre du miroir sphérique.

C'est-à-dire que si le miroir est étroit, il faudra bien entendu se mettre dans un champ où les rayons qui sont réfléchis du miroir viennent recroiser son centre, et par conséquent dans un certain épanouissement d'une zone dans l'espace, pour voir l'image.

L'astuce de ma petite explication, dans le temps, était celle-ci : si quelqu'un veut voir cette image se produire, fantasmatique, à l'intérieur du pot…

ou un peu de côté, qu'importe

…la voir se produire quelque part dans l'espace

où il y a déjà un objet réel, et si cet observateur se trouve là, il pourra se servir du miroir plan.

S'il est dans une position symétrique par rapport au miroir, la position virtuelle de celui qui est devant le miroir sera, dans cette inclinaison-là du miroir, de venir se situer à l'intérieur du cône de visibilité de l'image qui est à se produire ici.

Cela veut dire qu'il verra l'image de la fleur justement dans ce miroir plan, au point symétrique.

En d'autres termes ce qui se produit, si le rayon lumineux qui se réfléchit vers l'observateur est strictement symétrique de la réflexion visuelle…

de ce qui se passe de l'autre côté

…c'est parce que le sujet virtuellement aura pris

la place de ce qui est de l'autre côté du miroir, qu'il verra dans ce miroir le vase…

ce à quoi on peut s'attendre puisqu'il est là

…et d'autre part l'image réelle, telle qu'elle se produit à la place où il ne peut pas la voir.

Le rapport, l'inter-jeu entre les différents éléments imaginaires et les éléments d'identification symbolique du sujet peuvent être d'une certaine façon imagés dans cet appareil optique, d'une façon que

je ne crois pas non-traditionnelle puisque FREUD

l'a formulé quelque part dans sa Traumdeutung.

Ildonne quelque part le schéma des lentilles successives dans lesquelles se réfracte le passage progressif de l'inconscient au préconscient qu'il cherchait dans des références analogues - optiques, dit-il précisément.

Elles représentent effectivement ce quelque chose qui, dans le fantasme, essaye de rejoindre sa place dans le symbolique. Ceci par conséquent fait de S autre chose qu'un œil, ce n'est qu'une métaphore. S'il désigne qu'il veut rejoindre sa place dans

le symbolique, c'est d'une façon spéculaire, à savoir par rapport à l'Autre qui, ici, est le grand A.

Ce miroir n'est qu'un miroir symbolique, il ne s'agit pas

du miroir devant lequel le petit enfant s'agite.

Cela veut dire que dans une certaine réflexion

qui est faite avec l'aide des mots dans le premier apprentissage du langage, le sujet apprend à régler quelque part, à la bonne distance, les insignes où

il s'identifie, à savoir quelque chose qui donne de l'autre côté, qui lui correspond dans ces premières identifications du moi.

Et c'est à l'intérieur de ça…

pour autant qu'il y a déjà quelque chose

à la fois de préformé, d'ouvert au morcellement, mais qui n'entre que dans ce jeu de morcellement pour autant que le symbolique existe

et lui en ouvre le champ

…c'est à l'intérieur de cela que va se produire cette relation imaginaire dans laquelle le sujet se trouvera pris, et qui, je l'indique, fait que dans la relation érotique à l'autre, si achevée, si poussée qu'on la suppose, il y aura toujours une point de réduction que vous pouvez saisir comme des extrapolations

de l'épure érotique entre les sujets.

C'est qu'il y a transformation de ce rapport premier de a à a', i(a), de ce rapport foncièrement spéculaire qui règle les rapports du sujet avec l'autre.

Il y a transformation de cela, et une répartition entre d'une part, l'ensemble des éléments morcellaires du corps, et ce à quoi nous avons affaire pour autant que nous sommes la marionnette,

et pour autant que notre partenaire l'est, la marionnette.

Mais la marionnette il ne lui manque qu'une chose : le phallus. Le phallus est occupé ailleurs, à la fonction signifiante.

C'est pourquoi il y a toujours, je ne dis pas au sein des […] qui s'opposent toujours, mais qui peuvent être retrouvés à n'importe quel moment de la […] interprétative de la situation.

Le sujet, en tant qu'il s'identifie au phallus en face de l'autre, se morcelle en tant que lui-même,

en présence de quelque chose qui est le phallus.

Et pour mettre les points sur les i je dirai qu'entre l'homme et la femme, je vous prie de vous arrêter à ceci que dans le rapport, fut-il le plus amoureux entre un homme et une femme, pour autant même que

le désir prend […], le désir se trouve au-delà

de la relation amoureuse de la part de l'homme.

J'entends pour autant que la femme symbolise le phallus, que l'homme y retrouve le complément de son être, c'est la forme, si je puis dire, idéale.

C'est justement dans la mesure où l'homme, dans l'amour, est véritablement aliéné à ce phallus, objet

de son désir qui réduit pourtant dans l'acte érotique la femme à être un objet imaginaire, que cette forme du désir sera réalisée.

Et c'est bien pour cela qu'est maintenue…

au sein même de la relation amoureuse

la plus profonde, la plus intime

…cette duplicité de l'objet sur laquelle j'ai tant

de fois insisté à propos de la fameuse relation génitale.

Je reviens à l'idée que justement si la relation amoureuse est ici achevée, c'est pour autant

que l'autre donnera ce qu'il n'a pas,

ce qui est la définition même de l'amour.

De l'autre côté le rapport de la femme à l'homme,

que chacun se plait à croire beaucoup plus monogamique, est quelque chose qui ne présente pas moins la même ambiguïté, à ceci près que ce que la femme trouve dans l'homme, c'est le phallus réel, et donc son désir

y trouve, comme toujours, sa satisfaction.

Effectivement elle se trouve en posture d'y voir

une relation de jouissance satisfaisante.

Mais justement c'est dans la mesure où la satisfaction du désir se produit sur le plan réel

que ce que la femme effectivement aime, et non pas désire, c'est cet être qui, lui, est au-delà de la rencontre du désir et qui est justement l'autre,

à savoir l'homme en tant qu'il est privé du phallus,

en tant précisément que par sa nature d'être achevé, d'être parlant, il est châtré.

14 Janvier 1959 Table des séances

Le rêve d'Ella Sharpe 1

Puisque nous avons beaucoup parlé les dernières fois du désir, nous allons commencer d'aborder la question de l'interprétation. Le graphe doit nous servir

à quelque chose.

Ce que je vais vous dire aujourd'hui sur un exemple, à savoir sur l'interprétation d'un rêve,

je veux l'introduire par quelques remarques sur

ce qui résulte des indications que nous donne FREUD précisément sur l'interprétation du rêve.

Voici en effet à peu près le sens de la remarque

de FREUD que je vise actuellement, c'est dans un chapitre où il s'intéresse au sentiment intellectuel regardant le rêve. Par exemple au moment où le sujet rapporte un rêve, il a le sentiment qu'il y manque quelque chose qu'il a oublié, ou que quelque chose est ambigu, douteux, incertain.

Dans tous ces cas, nous dit FREUD, ce qui est dénoncé par le sujet à propos du rêve, concernant son incertitude, sa mise en doute, son ambiguïté…

à savoir :

- « c'est ou ceci ou cela… »,

- « je ne me souviens plus… »,

- « je ne peux plus dire… »

…même son degré de réalité, c'est-à-dire le degré

de réalité avec lequel il a été vu, soit que ce fut quelque chose qui s'affirme dans le rêve avec un tel degré de réalité que le sujet le remarque, ou au contraire que ce fut un rêve [abstrait], tout ceci nous dit FREUD, dans tous ces cas, doit être pris pour énonçant ce que FREUD appelle « une des pensées latentes du rêve ».

Ce qui en somme est dit par le sujet en note marginale concernant le texte du rêve, à savoir tous

les accents de tonalité, ce qui dans une musique s'accompagne d'annotations comme allegro, crescendo, decrescendo, tout cela fait partie du texte du rêve.

Je ne pense pas que pour le plus grand nombre d'entre vous que je suppose avoir déjà pris connaissance

de la Traumdeutung, de la technique, ceci soit nouveau. C'est là quelque chose de vraiment fondamental

pour ce qui est de l'interprétation d'un rêve.

Je ne fais donc que le rappeler car je n'ai pas

le temps d'en donner des exemples qui sont dans FREUD, et je vous renvoie au texte de la Traumdeutung.

Vous verrez l'usage que fait FREUD de ce rappel essentiel. Il interprète le rêve en intégrant

le sentiment de doute, par exemple qu'il y a

dans ce rêve au moment où le sujet le raconte,

comme un des éléments du rêve sans lequel

le rêve ne saurait être interprété.

Nous partons donc de l'interprétation freudienne,

et nous nous posons la question de savoir ce que ceci comporte d'implication.

Il ne suffit pas d'accepter ce fait, ou cette règle de conduite, comme devant être reçue religieusement comme l'ont fait bien des disciples de FREUD,

sans chercher à voir plus loin, faisant confiance

à l'inconscient en quelque sorte.

Qu'est-ce que cela implique que FREUD nous dise,

ce n'est pas seulement la tension de votre inconscient qui est là au moment où votre rappel du rêve se dérobe, ou au contraire se met sous une certaine rubrique, sous un certain accent. Il dit :

« Ceci fait partie des pensées latentes du rêve lui-même… ».

C'est donc ici que, ce que nous sommes convenus d'appeler le graphe nous permet de préciser, d'articuler d'une façon plus évidente, plus certaine,

ce dont il s'agit quand FREUD nous donne une telle règle de conduite dans l'interprétation du rêve.

Voici en effet ce que nous pouvons dire.

Que faisons nous quand nous communiquons un rêve,

que ce soit dans ou hors l'analyse ?

On n'a pas attendu l'analyse pour que nous puissions donner de l'énonciation d'un rêve une formule qui la spécifie dans l'ensemble des énonciations possibles comme ayant une certaine structure par rapport au sujet.

Dans ce que nous pouvons, dans un discours, apporter comme énoncés événementiels, nous pouvons légitimement distinguer ceci :

que parmi ces énoncés concernant des événements,

il y en a qui ont une valeur tout à fait digne d'être distinguée au regard du registre signifiant :

- ce sont les énoncés que nous pouvons mettre sous cette rubrique générale d'être du discours indirect,

- ce sont les énoncés concernant les énonciations d'autres sujets,

- c'est ce qui est rapport des articulations signifiantes de quelqu'un d'autre.

Et beaucoup de choses s'introduisent par là,

y compris d'autres énoncés, c'està-dire le ouï-dire :

- « on m'a raconté… »,

- « un tel a attesté que ceci s'est passé… »,

- « tel ou tel… ».

Ce qui est la forme, ou une des formes les plus fondamentales du discours universel, la plupart

des choses dont nous avons nous-mêmes à rendre compte faisant partie de ce que nous avons recueilli

de la tradition des autres.

Disons donc un rapport d'énoncé pur et simple, factuel, que nous prenons à notre compte, et d'autre part ceci comportant d'une façon latente la dimension de l'énonciation qui n'est pas forcément mise en évidence, mais qui le devient dès lors qu'il s'agit de rapporter l'énoncé de quelqu'un d'autre.

Ce peut être aussi bien du nôtre qu'il s'agit.

Nous pouvons dire que nous avons dit telle chose,

que nous avons porté témoignage devant tel autre,

et nous pouvons même nous faire l'énonciation que l'énoncé que nous avons fait est complètement faux. Nous pouvons témoigner que nous avons menti.

Une de ces possibilités est celle qui retient notre attention à l'instant.

Qu'est-ce que nous faisons dans l'énonciation d'un rêve ?

Nous faisons quelque chose qui n'est pas unique de sa classe, tout au moins dans la façon que nous allons avoir de la définir maintenant. Car d'une façon dont il est intéressant de souligner que c'est la façon spontanée qu'on a vis à vis d'un rêve, avant que

nous soyons entrés dans « la querelle des sages »…

à savoir : « le rêve n'a aucune signification, c'est un produit de décomposition de l'activité psychique. », qui est la position dite scientifique qui a été tenue pendant une assez courte période de l'histoire

…FREUD faisait remarquer lui-même qu'il ne faisait que rejoindre la tradition.

C'est déjà une chose considérable que ce que nous avons avancé à l'instant, à savoir que la tradition n'a jamais été sans poser…

tout le moins concernant le rêve

…un point d'interrogation quant à sa signification.

En d'autres termes, ce que nous énonçons en produisant l'énoncé du rêve, c'est quelque chose

à quoi est donné…

dans la forme même sous laquelle nous la produisons à partir du moment où nous

racontons notre rêve à quelqu'un d'autre

…ce point d'interrogation qui n'est pas n'importe lequel,

qui suppose que quelque chose est sous ce rêve,

dont ce rêve est le signifiant.

Je veux dire, nous pouvons écrire ceci dans notre formalisation, qu'il s'agit d'une énonciation,

d'un énoncé qui a lui-même un indice d'énonciation, qui est supposé lui-même prendre valeur, bien entendu non pas factuelle, événementielle.

Il faut que nous y ajoutions un accent supplémentaire pour raconter cela d'une façon et dans une dimension purement descriptive.

L'attitude qui reste spontanée, l'attitude traditionnelle, tellement ambiguë du petit enfant qui commence

à vous raconter ses rêves, qui vous dit :

« Cette nuit j'ai rêvé… ».

Si l'on observe les choses, tout se passe comme si,

à quelque moment, avait été découverte à l'enfant

la possibilité qu'il a d'exprimer ces choses-là,

et c'est au point que très fréquemment on ne peut pas vraiment savoir…

à l'âge où commence cette activité confidentielle de l'enfant concernant ses rêves

…si après tout ce qu'il vous raconte est vraiment bien quelque chose qu'il a rêvé ou quelque chose qu'il vous apporte parce qu'il sait qu'on rêve

et qu'on peut raconter des rêves.

Ces rêves de l'enfant ont ce caractère d'être

à la limite de l'affabulation, comme le contact

avec un enfant le fait sentir.

Mais justement, si l'enfant le produit ainsi

et le raconte ainsi, c'est avec le caractère

de ce petit e indice d'énonciation : E(e).

Quelque chose est au-delà.

Avec cela justement il joue avec vous le jeu

d'une question, d'une fascination. Et pour tout dire,

la formule de toute espèce de rapport concernant

le rêve, qu'elle soit intra ou extra-analytique, étant celle-ci : E(e)…

ce que nous dirons être la formule générale de quelque chose qui, donc, n'est pas particulier au rêve

…est celle de l'énigme.

À partir de là, que signifie ce que FREUD veut dire ? Voyons-le sur notre petit graphe qui se propose comme ceci à l'occasion, à savoir que si nous supposons que la production du rêve… Pour voir comment nous allons nous servir de ce graphe pour y projeter les différents éléments de cette formalisation.

Il peut y avoir plusieurs façons.

L'intérêt structural du graphe, c'est que c'est une structure qui nous permet de repérer le rapport du sujet avec le signifiant…

pour autant que nécessairement, dès que le sujet est pris dans le signifiant… et il est essentiel qu'il y soit pris, c'est ce qui le définit,

c'est le rapport de l'individu avec le signifiant

…une structure - et un réseau - à ce moment s'impose

qui reste en quelque sorte toujours fondamental.

Tâchons ici de voir comment nous pouvons répartir

les diverses fonctions intéressées dans l'énonciation du rêve dans ledit graphe dans ce cas.

Ce dont il s'agit, le point pivot, l'énoncé je dirai total, le rêve dans ce fait que « création spontanée »,

il se présente comme quelque chose qui dans son premier aspect a un caractère de relative totalité,

il est le fait d'un certain bloc.

On dit « j'ai fait un rêve », on le distingue de l'autre rêve qui a suivi et qui n'est pas le même.

Il a le caractère de ce discours, il se réfléchit

en tant que rien n'y fait apparaître, au moment où nous le faisons, ce morcellement, cette décomposition du signifiant sur laquelle nous avons toutes sortes d'indices rétroactifs que ce morcellement est là incident dans la fonction de tout discours.

Mais le discours, pour autant que le sujet s'y tienne, suspend à chaque instant notre choix au moment de pousser un discours, sans cela notre façon de communiquer aurait quelque chose d'autrement ardu.

Ce rêve il nous est donné comme un tout.

C'est cet énoncé qui se produit, si je puis dire,

au niveau inférieur du graphe. C'est une chaîne signifiante

qui se présente sous cette forme d'autant plus globale qu'elle est fermée, qu'elle se présente justement sous la forme habituelle du langage, qu'elle est quelque chose sur quoi le sujet a à faire un rapport, une énonciation, à se situer par rapport à elle, à vous le faire passer justement avec tous ses accents,

qu'il a à y mettre le plus ou moins d'adhésion à ce qu'il vous raconte.

C'est-à-dire qu'en somme c'est au niveau du discours pour l'autre…

qui est aussi le discours

où le sujet l'assume, ce rêve

…que va se produire ce quelque chose qui accompagne le rêve et le commente en quelque sorte de sa positon plus ou moins assumée par le sujet.

C'est-à-dire qu'ici, pendant le récit de ce qui s'est passé, il se présente déjà lui-même à l'intérieur

de cela comme l'énoncé du rêve.

C'est ici, dans le discours où le sujet l'assume

pour vous à qui il le raconte, que nous allons voir se produire ces différents éléments, ces différentes accentuations qui sont toujours des accentuations

de plus ou moins d'assomption par le sujet :

« Il me semble, il m'est apparu que ceci s'est passé à ce moment-là. »

« À ce moment-là tout s'est passé comme si tel sujet était en même temps tel autre,

ou se transformait en tel autre ».

C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure ses accents. Ces divers modes d'assomption du vécu du rêve par

le sujet se situent ici dans la ligne qui est celle du « je » de l'énonciation, pour autant que justement,

vis à vis de cet événement psychique, il l'assume plus ou moins dans son énonciation.

Qu'est-ce à dire, sinon que ce que nous avons là, c'est justement ce qui dans notre graphe, se présente sous la forme de la ligne morcelée, discontinue, qu'il vous indique comme étant la caractéristique

de ce qui s'articule au niveau de l'énonciation

en tant que ceci intéresse le signifiant.

Car remarquez ceci :

- s'il est vrai que ce qui justifie la ligne inférieure, celle sur laquelle à chaque occasion nous avons placé cette rétroaction du code sur le message qui à chaque instant donne à la phrase son sens,

- cette unité phrastique est d'ampleur diverse :

à la fin d'un long discours, à la fin de mon séminaire ou à la fin de mes séminaires,

il y a quelque chose qui boucle rétroactivement le sens de ce que je vous ai énoncé auparavant,

- mais jusqu'à un certain point, de chacune des parties de mon discours, chacun des paragraphes, il y a quelque chose qui se forme.

Il s'agit de savoir à quel degré le plus réduit

il faut nous arrêter pour que cet effet que nous appelons l'effet de signification en tant qu'il est quelque chose d'essentiellement nouveau, qui va au-delà de ce qu'on appelle les emplois du signifiant, constitue une phrase, constitue justement cette création de signification faite dans le langage.

Où cela s'arrête ?

Cela s'arrête évidemment à la plus petite unité

qui soit et qui est la phrase, justement à cette unité qui dans l'occasion se présente là d'une façon tout à fait claire dans le rapport du rêve,

sous la forme de ceci que le sujet :

- assume ou n'assume pas,

- croit ou ne croit pas,

- rapporte quelque chose ou doute de ce qu'il nous raconte.

Ce que je veux dire dans l'occasion, c'est que cette ligne, ou boucle de l'énonciation, elle se fait sur des fragments de phrases qui peuvent être plus courts que l'ensemble de ce qui est raconté.

Le rêve, à propos de telle ou telle partie du rêve, vous apporte une assomption par le sujet, une prise énonciative d'une portée plus courte que l'ensemble du rêve. En d'autres termes, elle introduit une possibilité de fragmentation, d'ampleur beaucoup plus courte au niveau supérieur qu'au niveau inférieur.

Ceci nous met sur la voie de ce qu'implique FREUD

en disant que cet accent d'assomption par le sujet fait partie des pensées latentes du rêve.

Date: 2016-03-03; view: 749

| <== previous page | | | next page ==> |

| TABLE DES SÉANCES 20 page | | | TABLE DES SÉANCES 22 page |